本年是抗戰勝利八十周年,除了官方大力宣傳的紀念活動外,不少專家學者亦於本年出版相關歷史主題的著作。今年最為矚目的,相信是香港浸會大學歷史系系主任鄺智文教授的《鷹眼之下:戰時航空照片中的香港(1941–1945)》。當然,除了這些專著外,其實亦有不少珍貴一手史料隱藏於不為人知的角落,等待大眾多加利用,提供大歷史以外的角度讓公眾有更深刻的認知。歷史研究講求一手資料的運用,本文特別選取幾份大眾容易取得的一手資料,讓有心人士,特別是莘莘學子多加注意。

一、把地圖還給故事:空間史與航照的疊合

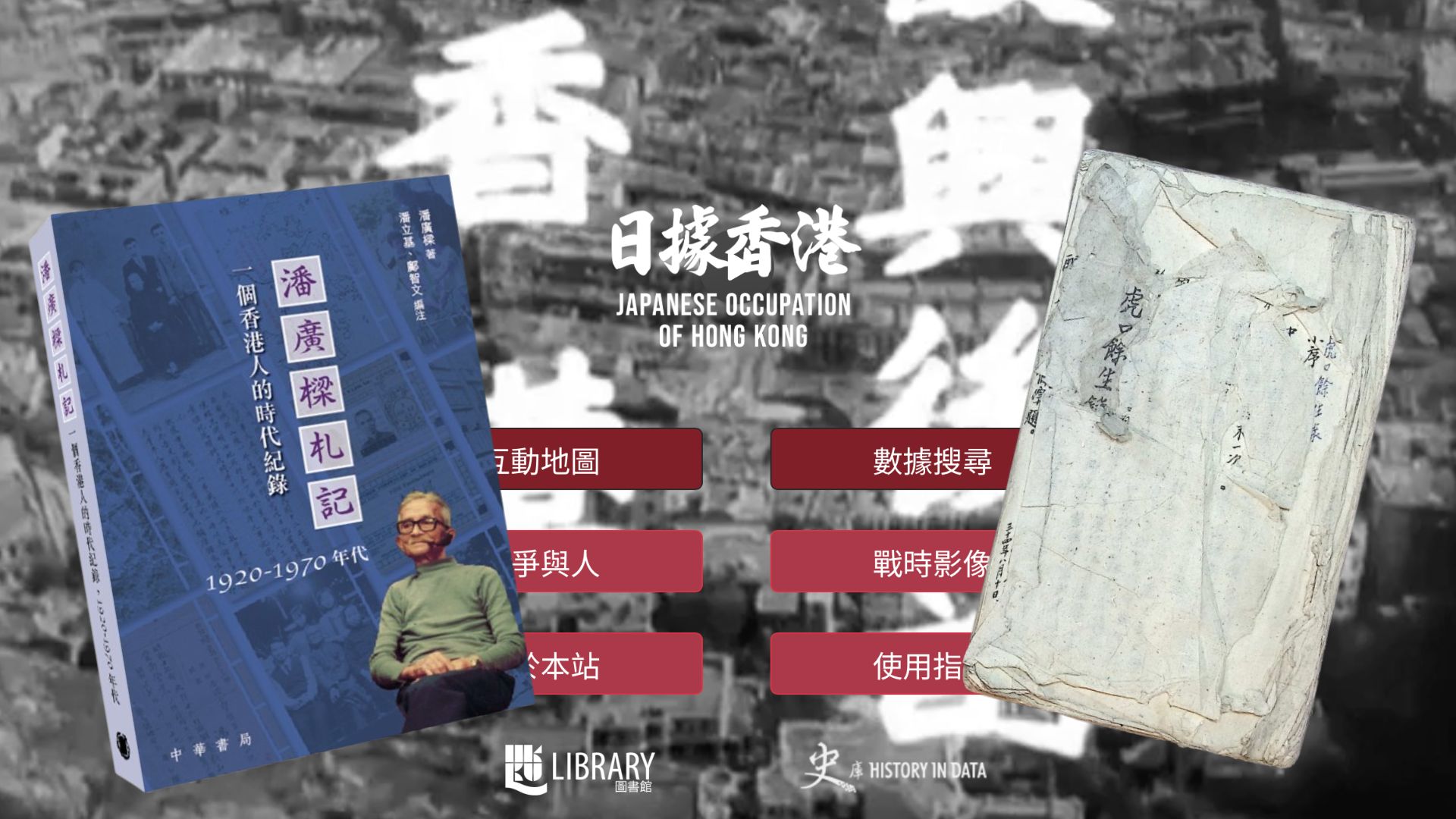

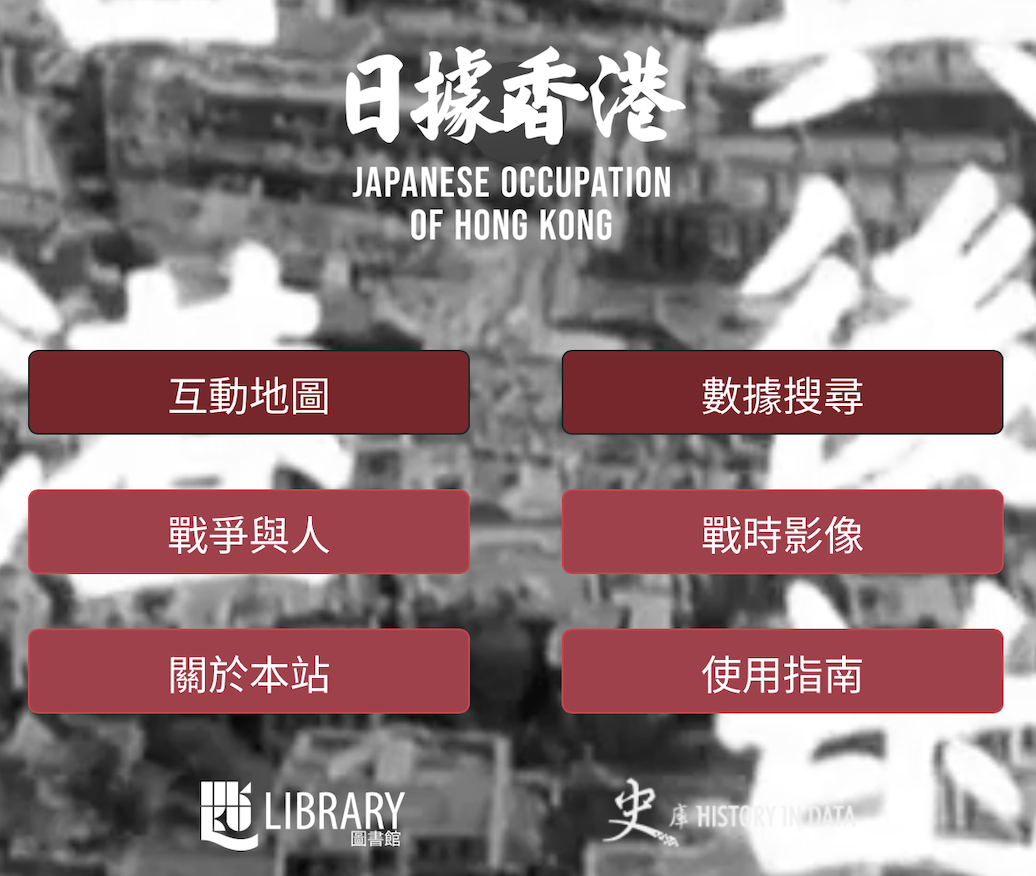

香港浸會大學「日據香港空間史計劃」資料庫(Interactive Map / Database / Faces & Images of War)(原名「1941年香港戰役空間史研究」地圖)是香港首個以地理資訊系統技術研究抗日戰爭史的數據庫,從2011年起開始進行研究,到現在資料庫及相關的配套網站日益完善,相信有留意的讀者亦不陌生,可說是現時學者日據時代必須參考的資料庫。日據香港空間史網站提供互動地圖、影像與人物資料,如配合上述鄺智文的新書,十分適合作為航照的「地面對位」。以戰時建築、當時的基建、民生設施、宗教場所為本,配合《鷹眼之下》所載的美軍照片,能更準確描摹戰時地標,把「以往文字難以定位的變化」具體化。可以說,在重構日據香港的「可見」與「不可見」時,《鷹眼之下》與「日據香港空間史資料庫」提供了一把關鍵鑰匙。其價值除了提供圖像外,更在方法論:它以高空視角提供的空間證據,讓讀者從宏觀角度辨識戰時城市的結構性變化,從社會、城市角度重新研習這段歷史,亦為學生的學者提供輔助插圖,以及研究設計的骨架。

二、時間的顫抖:以《虎口餘生錄》讀「未定局」的日常

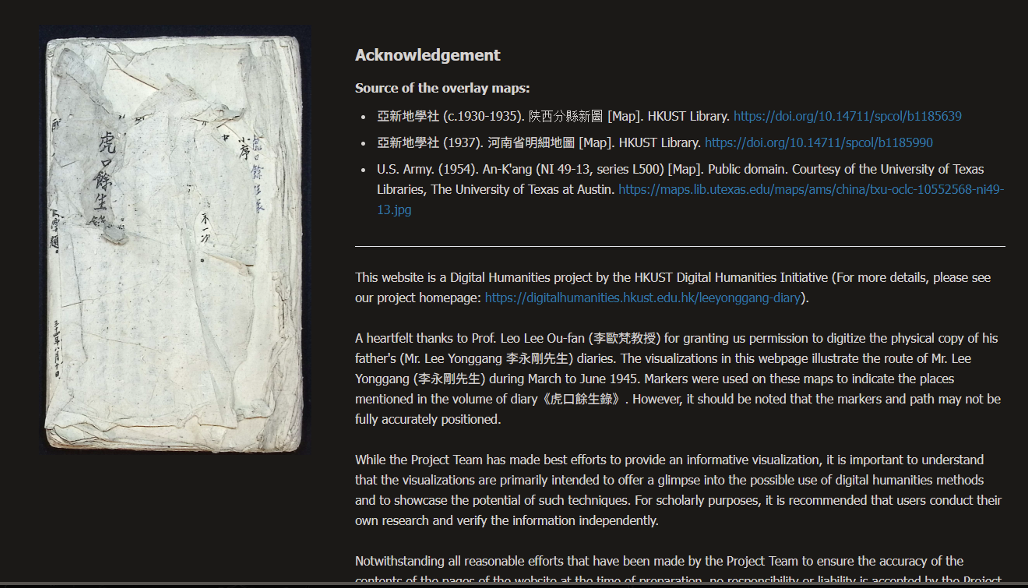

李永剛先生為香港著名文化學者李歐梵教授的父親,台灣戰後著名的音樂家、學者。李先生在抗戰時期,為躲避日軍而舉家逃亡,在其1945年3–6月的日記記錄了抗戰期間難民艱難跋涉的歷程。李永剛先生的戰時日記記錄了他及家人、逃避日軍進攻過程中的個人經歷、當時學校的情況,展現了難民面對戰亂下「不知道明天會如何」時的情緒及逃難艱辛旅程。香港科技大學的研究團隊將李永剛日記進行數據化處理,並以地理資訊系統技術整理出其逃亡路線,直接呈現李氏的親身經歷,該數據庫特別可留意的三項內容分別是顯示不同地區危險程度的熱點地圖、記錄每日行程及其他數據的時間軸,以及其他數據如他逃難時每日步行距離和筆者一家面臨的挑戰、社會上的流言及當時物價等。

三、小市民的時代鏡頭:《潘廣樑札記:一個香港人的時代紀錄1920-1970年代》

潘廣樑先生只是20年代來到香港的一位普通市民,但他自1923年起,以札記方式寫下其人生和家庭經歷,共約10 萬字,並附有相關的照片、地圖,以及文件之影印本。雖然札記以家事為主,但其內容橫跨1920–1970年代,讓讀者能從一個小市民的角度,觀察戰前—佔領—戰後的制度、當時人的生活習慣、社會風俗及社會網絡。在課本中記述的抗日戰爭、國共內戰、冷戰等大事,對學生來說總有種陌生感,但潘氏札記卻能讓讀者,從小市民視角看這些世界大事件如何影響一個普通人一家的生活。在講求社會史、公眾史的今天,這類的歷史資料更為珍貴。

歷史向來不是只有從政治、經濟、軍事等大歷史角度的論述,歷史是人們的生活紀錄,每一段歷史,背後是無數活生生有血有肉的故事合併而成。上文的史料,正是讓普羅大眾能夠從公眾史、從小市民生活的角度進入歷史事件的門匙,藉此亦希望更多人更關心我們先輩的事跡,除了強調家國情懷,亦保育我們的社區記憶。

作者:林皓賢

香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會執委、宏恩基督教學院助理教授