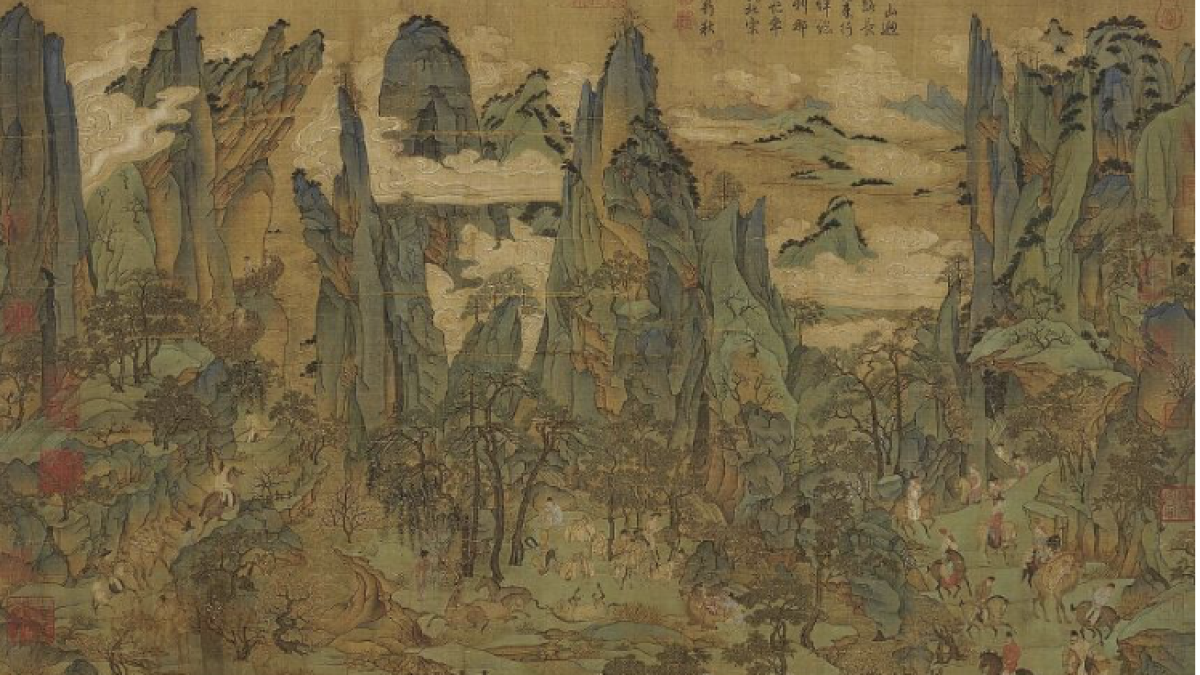

(《明皇幸蜀圖》)

誠然,從任何一方面看,個人似乎都會被組織綁住,人只盼所在的組織不是太糟,並由合適的領袖管理。筆者在學校任教中國歷史科逾十年,師生共同營運的組織,無論是學生會、中史學會等幹事會,都必定有主席。領袖可以假借組織的力量,憑藉其個人才能和品德,創建不同的治世。在開明的管治文化,學生輿論在一定程度上,發揮強大的監察功能,讓學生領袖不敢過份胡來。

過往是帝王將相,現在是主席、內務秘書等,我們都會論及一個問題,就是領袖須具備什麼特質?生活在今天的香港,各方面已有深邃的變化,無常是普遍,不能只好似以往一樣,領袖只在「守業」和「創業」而已,所謂「守業不易」、「創業維艱」,但現在咱們會覺察到「守成」裡也隱含創意元素,因為大環境在轉變中,如何因時制宜和穩中求變,方為上策。前陣子,中四同學問起「唐太宗開創貞觀之治,唐玄宗締造開元之治,何者管治為優?」或許,我們可歸納幾個出色領袖的品質:勤政愛民、用人胸懷、確立制度和栽培繼承人方面,加以析論。

唐太宗在「玄武門之變」後,儘管私德有虧,奪嫡繼位,然而即位後勵精圖治,開創貞觀之治,利國利民。就勤政愛民言,他將各州刺史姓名及治績書於屏風上,作為官員賞罰升降之參考;並任五品以上的官員,輪流值宿中書省,以便其隨時召見,詢問民情。就用人胸懷言,太宗廣延人才,對於隋代遺臣及李建成舊部均信任不疑。譬如:李靖(高祖仇人)和尉遲敬德(原為劉武周部下)等均得到器重;而魏徵、王珪雖為建成舊臣,但仍委任他們為諫官,廣納嘉言。就確立制度言,太宗經營擘劃,承傳因革,氣象恢宏,不獨開創貞觀盛世,也開啟唐代之規模。其完善三省制、均田制、租庸調制和府兵制,莫不有裨於當時治道。就栽培繼承人言,太宗晚年雖也有失政,但撰《帝範》遺太子李治,至所舉輔政,如長孫無忌等,故能下啟永徽之治。

反觀,唐朝第六任君主 ── 玄宗,在位四十四年,首二十七年的他,連番更革,皆針對武韋以來痼漏,大裨於治道。就勤政愛民言,玄宗規定各道採訪使對地方官的政績進行考核,以定黜陟,並取消武后時賣官鬻爵的弊制,減少冗員充斥。他更在殿廷覆試吏部新授的縣令,把不合格的人解職。以上種種改革都能夠提升官員質素,又能減省國家行政開支。就用人胸懷言,玄宗一洗武后時任官冗濫的情況,懂得知人善任,不計前嫌。他任用武后舊臣姚崇、宋璟為相。姚崇通達時變,多謀善斷,宋璟剛直不阿,刑賞無私,他們均能協助唐室改革弊政。開元國勢至盛,二人貢獻良多;至於張九齡、張說等官員,也能直言極諫,樹立良好政風,補救玄宗的闕失。就確立制度言,在中央政府上,玄宗恢復三省權力外,更實行京官與地方長官互調的制度,打破「重京官,輕外任」的政治風氣,增加政府官員的歷練和行政經驗,又可加強中央與地方之間的聯繫。可惜開元後期,玄宗愈流奢靡,荒於政事,誤信佞臣李林甫與楊國忠,使朝政日非。鑒於唐初以來屢有太子、親王謀反作亂,唐玄宗聽信讒言,把可能威脅自己皇位包括太子瑛在內的三個兒子貶為庶人,進而寃殺,即使與後來的繼承人肅宗李亨之間,也是充滿父子矛盾。玄宗更寵信安祿山,終致安史之亂,掀起八年之亂的序幕,洎後藩鎮割據、宦官作亂、夷狄交侵等,卒至民變劇作而滅亡。由此觀之,唐太宗治世當勝玄宗,此誠治史者不可不深察者也。

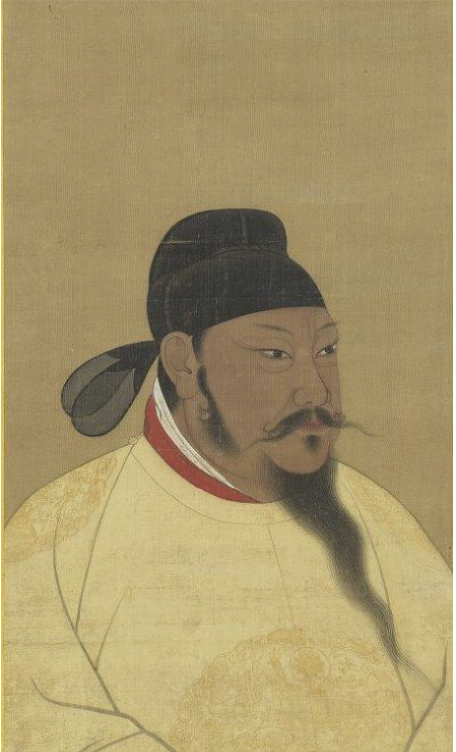

台北故宮博物院所藏唐太宗半身像

從歷史的長河裡,可發現組織的興衰與管理有著密不可分的關係。管理妥當須人事與制度相互配合,寬政、分權和簡化制度,培育管理人才,完善監察系統,以免組織因人事變動而崩壞。當然領袖須具備瞻前顧後的能力,激勵團隊士氣,以維持組織運作暢順。

香港大學中國歷史研究文學碩士課程同學會執委 許茵茵

(本文曾於2025年6月《星島日報》「根本月報」專欄刊登,並由「國史教育中心(香港)」授權「知史」發佈,特此鳴謝。)